科学英語・医学英語のリポートを中心に、English Expressでは紹介していないCNN以外のニュースを収録したリスニング・ライブラリーです。コンテンツは小社刊行の理系向け英語学習誌『PE』(1999年1月~2000年11月)に掲載されたもので、コンピュータ、インターネットなどのIT関連や遺伝学をはじめ、いま話題の最先端のトピックを英語でたっぷり聴きくことができます。英和対訳、語注つきですから、幅広い英語力を身につけたい方にはうってつけ。ぜひ聴いてみてください。

【注意】音声(MP3形式)を聴くためには、RealPlayer、あるいはWindows Media Playerが必要です。それぞれ下のボタンをクリックすると、ダウンロードサイトへ行けます。

|

|

| 1. Ultraviolet Headlamps |

紫外線ヘッドランプ |

自動車事故のなかでも大きな比率を占める夜間事故を防ぐ新兵器、紫外線ヘッドランプが実験段階に入っている。通常のハイビームほど眩しくないうえ、紫外線で光る蛍光顔料の性質を利用して、ドライバーに今まで以上の視界を確保する新技術をレポートする。(1999年1月) 自動車事故のなかでも大きな比率を占める夜間事故を防ぐ新兵器、紫外線ヘッドランプが実験段階に入っている。通常のハイビームほど眩しくないうえ、紫外線で光る蛍光顔料の性質を利用して、ドライバーに今まで以上の視界を確保する新技術をレポートする。(1999年1月)

|

| 2. Soar Like A Duck |

フレアークラフト |

低速ではモーターボートのように水面を走り、高速になると空気のクッションを利用して、水面上2メートルを飛行機のように滑空する――最高時速は160キロを超え、燃費、操縦性にも優れた翼の付いたボート“フレアークラフト”とは?(1999年5月) 低速ではモーターボートのように水面を走り、高速になると空気のクッションを利用して、水面上2メートルを飛行機のように滑空する――最高時速は160キロを超え、燃費、操縦性にも優れた翼の付いたボート“フレアークラフト”とは?(1999年5月)

|

| 3. Solid Smoke |

NASA開発の新素材エアロゲル |

電気、熱、音の優れた絶縁体であり、電気も貯蔵できる万能素材“エアロゲル”がNASAによって開発された。スペースシャトル用の断熱材としてすでに実用化されており、将来的には極低温冷却装置や断熱窓ガラスをはじめ、様々な利用が期待されている。(1999年5月) 電気、熱、音の優れた絶縁体であり、電気も貯蔵できる万能素材“エアロゲル”がNASAによって開発された。スペースシャトル用の断熱材としてすでに実用化されており、将来的には極低温冷却装置や断熱窓ガラスをはじめ、様々な利用が期待されている。(1999年5月)

|

| 4. Crash Alert |

|

衝突事故が起こると車に搭載されたセンサーがこれを探知し、自動的に現場の位置を緊急センターに通報する自動通報システムの開発が進められている。発見の遅れで手遅れになるケースが多発している現状を、劇的に改善するシステムの実用化が間近に迫っている。(1999年5月) 衝突事故が起こると車に搭載されたセンサーがこれを探知し、自動的に現場の位置を緊急センターに通報する自動通報システムの開発が進められている。発見の遅れで手遅れになるケースが多発している現状を、劇的に改善するシステムの実用化が間近に迫っている。(1999年5月)

|

| 5. Walking Wheelchair |

|

2本のロボット・アームを使って、段差や縁石も乗り越えることができる全地形対応の画期的な車椅子が開発された走行性能が飛躍的に向上しただけでなく、このアームによって、障害物をどかしたり、ドアを開けることも可能になった。(1999年5月) 2本のロボット・アームを使って、段差や縁石も乗り越えることができる全地形対応の画期的な車椅子が開発された走行性能が飛躍的に向上しただけでなく、このアームによって、障害物をどかしたり、ドアを開けることも可能になった。(1999年5月)

|

| 6. Healthy Gums, Healthy Bodies |

|

歯磨きを怠ると、思わぬ結果を招くことになるかもしれない。歯周病のような口腔内の感染症が、心臓病、呼吸器系疾患をはじめ、骨粗しょう症や未熟児の出産などにも深く関係しているというショッキングな研究結果が発表された。(1999年5月) 歯磨きを怠ると、思わぬ結果を招くことになるかもしれない。歯周病のような口腔内の感染症が、心臓病、呼吸器系疾患をはじめ、骨粗しょう症や未熟児の出産などにも深く関係しているというショッキングな研究結果が発表された。(1999年5月)

|

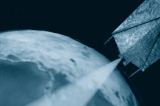

| 7. The Lightcraft |

|

レーザーと空気だけを使って飛ぶ画期的な飛行船がテスト飛行に成功した。レーザー光線を空気に集中的に照射することで発生するプラズマを推進力とするもので、21世紀には現在のロケットや航空機に代わり大空の主役となるかもしれない。(2000年8月) レーザーと空気だけを使って飛ぶ画期的な飛行船がテスト飛行に成功した。レーザー光線を空気に集中的に照射することで発生するプラズマを推進力とするもので、21世紀には現在のロケットや航空機に代わり大空の主役となるかもしれない。(2000年8月)

|

| 8. Spider's Web: Electrospinning |

|

細菌や有毒化学物質を完全にシャットアウトし、そのうえ軽く、通気性・耐火性にも優れた万能繊維の開発が米陸軍で進められている。防護服用としてだけでなく、傷の回復を速めるこの繊維は負傷者の衣服としても最適だという。(2000年5月) 細菌や有毒化学物質を完全にシャットアウトし、そのうえ軽く、通気性・耐火性にも優れた万能繊維の開発が米陸軍で進められている。防護服用としてだけでなく、傷の回復を速めるこの繊維は負傷者の衣服としても最適だという。(2000年5月)

|

| 9. Virtual Fatigue |

|

がん患者が体験する深刻な疲労を、医師がバーチャル・リアリティーで体験するシュミレーターが開発された。日常的なちょっとした作業ですら困難に感じられてしまうこうした疲労の身体的、心理的影響を十分に理解し、診察や治療の向上を図ることが目的だ。(2000年5月) がん患者が体験する深刻な疲労を、医師がバーチャル・リアリティーで体験するシュミレーターが開発された。日常的なちょっとした作業ですら困難に感じられてしまうこうした疲労の身体的、心理的影響を十分に理解し、診察や治療の向上を図ることが目的だ。(2000年5月)

|

| 10. Flying Saucer to the Rescue |

|

UFO型の飛行物体が飛来!―といっても、宇宙人の侵略ではない。GPSとビデオカメラを搭載し、自動操縦で飛行する最新鋭の偵察救援機の開発が進んでいるのだ。戦場での偵察活動、警察の犯人捜索、民間用救助活動など幅広い活躍が期待されている。(2000年5月) UFO型の飛行物体が飛来!―といっても、宇宙人の侵略ではない。GPSとビデオカメラを搭載し、自動操縦で飛行する最新鋭の偵察救援機の開発が進んでいるのだ。戦場での偵察活動、警察の犯人捜索、民間用救助活動など幅広い活躍が期待されている。(2000年5月)

|

| 11. Brain Mapping |

|

手術前と手術中の脳の様々な変化を、最新のコンピューター・グラフィックスを使ってリアルタイムで画像化できる“ブレーン・マッピング”が開発された。この革新的な医療技術によって得られた脳の正確な「地図」が、難手術に挑む医師の大きな武器となっている。(1999年11月) 手術前と手術中の脳の様々な変化を、最新のコンピューター・グラフィックスを使ってリアルタイムで画像化できる“ブレーン・マッピング”が開発された。この革新的な医療技術によって得られた脳の正確な「地図」が、難手術に挑む医師の大きな武器となっている。(1999年11月)

|

| 12. Bubonic Plague and AIDS |

|

腺ペストとエイズの特別な関連性が、最近の研究によって明らかになった。現代の恐怖の病、エイズの感染を防ぐ遺伝子の突然変異が発見されているが、驚くべきことに、この突然変異は腺ペストを生き延びた人々が子孫に伝えたかもしれないというのだ。(2000年2月) 腺ペストとエイズの特別な関連性が、最近の研究によって明らかになった。現代の恐怖の病、エイズの感染を防ぐ遺伝子の突然変異が発見されているが、驚くべきことに、この突然変異は腺ペストを生き延びた人々が子孫に伝えたかもしれないというのだ。(2000年2月)

|

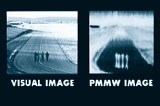

| 13. Clear View |

|

濃霧の状態でも前方を見通すことができるカメラの開発が進んでいる。可視光線より波長が長い電磁波のミリメートル波をとらえて映像に変換するもので、航空機に装備すれば、悪天候下での離着陸に大きな効果を発揮するという。(2000年8月) 濃霧の状態でも前方を見通すことができるカメラの開発が進んでいる。可視光線より波長が長い電磁波のミリメートル波をとらえて映像に変換するもので、航空機に装備すれば、悪天候下での離着陸に大きな効果を発揮するという。(2000年8月)

|

| 14. Critters on a Chip |

|

有害化学物質の存在を検知すると青緑色の光を発する発光細菌を使ったバイオセンサー・チップが開発された。従来の検出システムに比べ安価で、しかも迅速に検出できるため、不法に投棄された汚染物質やサリンなどの有毒化学物質の検出に威力を発揮すると期待されている。(2000年11月) 有害化学物質の存在を検知すると青緑色の光を発する発光細菌を使ったバイオセンサー・チップが開発された。従来の検出システムに比べ安価で、しかも迅速に検出できるため、不法に投棄された汚染物質やサリンなどの有毒化学物質の検出に威力を発揮すると期待されている。(2000年11月)

|

| 15. A Close-up from Far Away |

|

海の色を観測して健康状態を調査する観測衛星が、現在地球を周回している。植物プランクトンの濃度によって変わる海の色をモニターすることで、すべての海洋生物の命を支えているプランクトンの繁殖状態がチェックできるのだ。(2000年11月) 海の色を観測して健康状態を調査する観測衛星が、現在地球を周回している。植物プランクトンの濃度によって変わる海の色をモニターすることで、すべての海洋生物の命を支えているプランクトンの繁殖状態がチェックできるのだ。(2000年11月)

|

| 16. Distance Learning Debated |

|

コンピューターやネットワークを利用した遠隔教育が拡大しており、インターネット上の仮想空間で講義を受けられるバーチャル・キャンパスまで登場した。しかし教育者のなかからは、社会性や自発性の育成といった学生生活の重要な役割を切り捨てるものだという反対の声が上がっている。(1999年8月) コンピューターやネットワークを利用した遠隔教育が拡大しており、インターネット上の仮想空間で講義を受けられるバーチャル・キャンパスまで登場した。しかし教育者のなかからは、社会性や自発性の育成といった学生生活の重要な役割を切り捨てるものだという反対の声が上がっている。(1999年8月)

|

| 17. Headache Help from Your Dentist |

|

やっかいな頭痛で苦しむ人を救済する新しい治療器具が開発された。上下の奥歯を強く噛み合わせることが原因で起こる緊張型の頭痛を防ぐマウスピースで、夜寝るときに歯に装着するだけで効果があるという。(1999年8月) やっかいな頭痛で苦しむ人を救済する新しい治療器具が開発された。上下の奥歯を強く噛み合わせることが原因で起こる緊張型の頭痛を防ぐマウスピースで、夜寝るときに歯に装着するだけで効果があるという。(1999年8月)

|

| 18. Man-made Bat Cave |

|

夕空を背景に、いっせいに飛翔する何万匹ものコウモリ ―― こんな驚くべき光景に魅了された男が、ドームを連結した形の奇妙な建物を建設した。人間によってその生息地が脅かされているコウモリを救うための“マンション” ―― 50万匹のコウモリのマイホームだ。(1999年8月) 夕空を背景に、いっせいに飛翔する何万匹ものコウモリ ―― こんな驚くべき光景に魅了された男が、ドームを連結した形の奇妙な建物を建設した。人間によってその生息地が脅かされているコウモリを救うための“マンション” ―― 50万匹のコウモリのマイホームだ。(1999年8月)

|

| 19. Speech Made Visible |

|

話し方を学習する過程では、自分がどう発音しているか聞くことが大きな役割を果たすため、聴覚障害者が話し方を学ぶには大変な困難が伴う。IBMでは、聴覚障害者が自分の発音を聞く代わりに、“見る”ことによって話し方を効果的に学べるソフト、スピーチ・ビューアーを開発した。(1999年8月) 話し方を学習する過程では、自分がどう発音しているか聞くことが大きな役割を果たすため、聴覚障害者が話し方を学ぶには大変な困難が伴う。IBMでは、聴覚障害者が自分の発音を聞く代わりに、“見る”ことによって話し方を効果的に学べるソフト、スピーチ・ビューアーを開発した。(1999年8月)

|

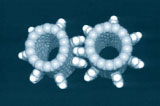

| 20. Nano-Engineering |

|

コーネル大学では、走査型トンネル顕微鏡を使って、1個の酸素分子を自在に回転させることに成功した。大きさが10億分の1メートルにも満たない分子を操作するナノ・エンジニアリングの研究が各地で進められており、将来は分子を可動部品とする超小型機械の作成が期待されている。(2000年2月) コーネル大学では、走査型トンネル顕微鏡を使って、1個の酸素分子を自在に回転させることに成功した。大きさが10億分の1メートルにも満たない分子を操作するナノ・エンジニアリングの研究が各地で進められており、将来は分子を可動部品とする超小型機械の作成が期待されている。(2000年2月)

|

| 21. Sealing up Toxic Waste |

|

地球規模の課題である有害廃棄物や放射性物質の処理に画期的な新技術が登場した。セラミックス製造工程を応用して廃棄物を安定化する技術で、従来の処理法に比べ安価で、二次的廃棄物も出ない。さらに廃棄物から有用資材も作れるというこのセラミクリート・プロセスをリポートする。(1999年8月) 地球規模の課題である有害廃棄物や放射性物質の処理に画期的な新技術が登場した。セラミックス製造工程を応用して廃棄物を安定化する技術で、従来の処理法に比べ安価で、二次的廃棄物も出ない。さらに廃棄物から有用資材も作れるというこのセラミクリート・プロセスをリポートする。(1999年8月)

|

| 22. Richland Creek Wetlands |

|

人工の湿地に廃水を取り込み、そこで繁殖する植物をフィルターに利用して水を浄化するプロジェクトが、テキサスで進められている。エネルギーのいらない水処理システムとしてだけでなく、野鳥の楽園として環境保護に役立つことも期待されている。(1999年11月) 人工の湿地に廃水を取り込み、そこで繁殖する植物をフィルターに利用して水を浄化するプロジェクトが、テキサスで進められている。エネルギーのいらない水処理システムとしてだけでなく、野鳥の楽園として環境保護に役立つことも期待されている。(1999年11月)

|

| 23. Eye Gene Discovery |

|

生物の眼はそれぞれの種で独自に進化したと考えられてきたが、実は共通の起源を持つという驚くべき可能性が強まっている。昆虫や軟体動物、哺乳類に共通する、眼の形成に関係する遺伝子が発見され、イカの持つこの遺伝子をハエの脚に移植すると、その脚に眼が生じたのだ。(2000年5月) 生物の眼はそれぞれの種で独自に進化したと考えられてきたが、実は共通の起源を持つという驚くべき可能性が強まっている。昆虫や軟体動物、哺乳類に共通する、眼の形成に関係する遺伝子が発見され、イカの持つこの遺伝子をハエの脚に移植すると、その脚に眼が生じたのだ。(2000年5月)

|

| 24. Pressure Ulcer Prevention |

|

米国では毎年150万人異常の入院患者に床ずれが発生し、そのうち約6万人が死亡している。膨張・収縮を繰り返す小さなセルを患者の体の下に敷くことによって、この床ずれを防ぐ新製品が登場した。(2000年5月) 米国では毎年150万人異常の入院患者に床ずれが発生し、そのうち約6万人が死亡している。膨張・収縮を繰り返す小さなセルを患者の体の下に敷くことによって、この床ずれを防ぐ新製品が登場した。(2000年5月)

|

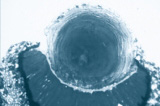

| 25. Coastal Environment |

|

波の浸食作用によって削り取られた海岸線を再生する新技術が開発された。テキサスでは、砂が詰め込まれたチューブで海岸線全体を囲い、浜に砂を注ぎ込むことによって、失われつつあった魚や鳥の楽園を取り戻すことに成功した(2000年5月) 波の浸食作用によって削り取られた海岸線を再生する新技術が開発された。テキサスでは、砂が詰め込まれたチューブで海岸線全体を囲い、浜に砂を注ぎ込むことによって、失われつつあった魚や鳥の楽園を取り戻すことに成功した(2000年5月)

|

| 26. The Robot Zoo |

|

「カメレオンの色はなぜ変わるか?」子どものこんな疑問に答えてくれる展示が人気を集めている。全米を巡回中のロボット動物園では、ロボットの動物やコンピューターのシミュレーションで遊びながら、実際の動物の体や機能の仕組みが学べるのだ。(2000年8月) 「カメレオンの色はなぜ変わるか?」子どものこんな疑問に答えてくれる展示が人気を集めている。全米を巡回中のロボット動物園では、ロボットの動物やコンピューターのシミュレーションで遊びながら、実際の動物の体や機能の仕組みが学べるのだ。(2000年8月)

|

| 27. The First Digital Computer |

|

長らく世に知られることのなかった世界最初のデジタル・コンピューターがよみがえった。2進法の採用を始め、数々の独創的なアイデアを盛り込んだアタナソフ・ベリー・コンピューターが、誕生から60年近くを経て完全に復元されたのだ。(2000年8月) 長らく世に知られることのなかった世界最初のデジタル・コンピューターがよみがえった。2進法の採用を始め、数々の独創的なアイデアを盛り込んだアタナソフ・ベリー・コンピューターが、誕生から60年近くを経て完全に復元されたのだ。(2000年8月)

|

| 28. Fast ForWord |

|

言語学習障害の子どもの言語理解能力を、大幅に向上させる訓練プログラムが注目されている。アニメーションを使ったゲーム形式のソフトで練習を重ねることによって、話し言葉に対する理解力が飛躍的に伸びることが実証された。(2000年8月) 言語学習障害の子どもの言語理解能力を、大幅に向上させる訓練プログラムが注目されている。アニメーションを使ったゲーム形式のソフトで練習を重ねることによって、話し言葉に対する理解力が飛躍的に伸びることが実証された。(2000年8月)

|

| 29. The Latest in Robots |

|

それぞれのパーツは2方向にしか動けないのに、これを多数組み合わせると何万通りにも形を変えられる不思議なロボットの研究が進んでいる。地震被災地で崩壊しそうなビルを支えたり、軌道上の人工衛星を修理するといった幅広い分野での応用が期待されている。(2000年8月) それぞれのパーツは2方向にしか動けないのに、これを多数組み合わせると何万通りにも形を変えられる不思議なロボットの研究が進んでいる。地震被災地で崩壊しそうなビルを支えたり、軌道上の人工衛星を修理するといった幅広い分野での応用が期待されている。(2000年8月)

|

| 30. Surface Facelift |

|

加工後の寿命がそれまでの100倍に延びるという、プラズマを利用した表面加工技術が開発されている。粒子加速器で発生させたイオン・ビームを物質表面に照射することによって、耐摩耗性と耐腐食性を飛躍的に高めることができるという。(2000年11月) 加工後の寿命がそれまでの100倍に延びるという、プラズマを利用した表面加工技術が開発されている。粒子加速器で発生させたイオン・ビームを物質表面に照射することによって、耐摩耗性と耐腐食性を飛躍的に高めることができるという。(2000年11月)

|

| 31. Robo-therapy |

|

脳卒中などの後遺症でまひした患者のリハビリのために、頼もしい助っ人、ロボ・セラピストが現れた。患者のまひした部位をセットすると、繰り返し動かすように誘導して回復を早める仕組みで、ビデオ・ゲームと運動しているので飽きずにリハビリできる。(2000年11月) 脳卒中などの後遺症でまひした患者のリハビリのために、頼もしい助っ人、ロボ・セラピストが現れた。患者のまひした部位をセットすると、繰り返し動かすように誘導して回復を早める仕組みで、ビデオ・ゲームと運動しているので飽きずにリハビリできる。(2000年11月)

|

| 32. Virtual Engineering Lab |

|

様々な工学実験をコンピューター上でシミュレーションできるバーチャル・ラボが登場した。大学教授が考案したこのラボは、大掛かりな設備も場所も必要とせず、多くの学生が参加できるため、工学教育で大きな成果を上げている。(2000年11月) 様々な工学実験をコンピューター上でシミュレーションできるバーチャル・ラボが登場した。大学教授が考案したこのラボは、大掛かりな設備も場所も必要とせず、多くの学生が参加できるため、工学教育で大きな成果を上げている。(2000年11月)

|

| 33. CAG Repeat and Mental Illness |

|

DNA配列中の特定の塩基対の繰り返しが異常に連続すると、そううつ病や統合失調症、自閉症などを引き起こす原因になり得るという研究結果が発表された。治療法が確立されるまでにはまだ長い道のりがあるが、その第一歩となることが期待されている。(2000年11月) DNA配列中の特定の塩基対の繰り返しが異常に連続すると、そううつ病や統合失調症、自閉症などを引き起こす原因になり得るという研究結果が発表された。治療法が確立されるまでにはまだ長い道のりがあるが、その第一歩となることが期待されている。(2000年11月)

|

| 34. Garbage Fuel |

|

深刻なごみ問題をプラスに転化させるための研究が進んでいる。HSADは微生物を利用して、ごみや廃棄物を燃料・肥料に効率的に変換する画期的な技術で、すでに食品工場の廃棄物処理など、さまざまな処理実験が行われている。(1999年1月) 深刻なごみ問題をプラスに転化させるための研究が進んでいる。HSADは微生物を利用して、ごみや廃棄物を燃料・肥料に効率的に変換する画期的な技術で、すでに食品工場の廃棄物処理など、さまざまな処理実験が行われている。(1999年1月)

|

| 35. Solar Tornadoes |

|

アフリカを飲み込むほどの巨大竜巻が時速50万キロで移動する! 地上の竜巻とは桁違いのスケールの太陽竜巻を太陽圏観測衛星が初めて捉えた。太陽表面から数千キロ上空まで達する、このモンスター竜巻の驚異の映像が公開された。(1999年5月) アフリカを飲み込むほどの巨大竜巻が時速50万キロで移動する! 地上の竜巻とは桁違いのスケールの太陽竜巻を太陽圏観測衛星が初めて捉えた。太陽表面から数千キロ上空まで達する、このモンスター竜巻の驚異の映像が公開された。(1999年5月)

|

| 36. Virtual Reality Comfort |

|

シフトレバーをはじめ、車内の様々な装置の使い心地を、実際に模型を作ることなしに、仮想空間で検証できるバーチャル・リアリティー技術が、ドライバビリティーの向上に大きく貢献しつつある。自動車設計に革命的な変化をもたらすこの新手法をレポートする。(1999年5月) シフトレバーをはじめ、車内の様々な装置の使い心地を、実際に模型を作ることなしに、仮想空間で検証できるバーチャル・リアリティー技術が、ドライバビリティーの向上に大きく貢献しつつある。自動車設計に革命的な変化をもたらすこの新手法をレポートする。(1999年5月)

|

| 37. Computerized Weather Forecasts |

|

米国海洋大気圏局では、気象衛星やレーダーのデータをはじめ、気象関係の全データを初めて統合したインタラクティブなコンピューター・システムを開発した。これにより、各気象台の予報士はあらゆる気象データに同時にアクセスできるため、今まで以上に正確でタイムリーな予報を行うことが可能になる。(1999年8月) 米国海洋大気圏局では、気象衛星やレーダーのデータをはじめ、気象関係の全データを初めて統合したインタラクティブなコンピューター・システムを開発した。これにより、各気象台の予報士はあらゆる気象データに同時にアクセスできるため、今まで以上に正確でタイムリーな予報を行うことが可能になる。(1999年8月)

|

| 38. Memories |

|

脳の活動をMRIで観察・比較する方法によって、記憶に関与する脳の部位が特定された。ある体験が記憶される時には、海馬傍回(かいばぼうかい)と右前頭葉の活発な活動が見られることが判明したのだ。この方法は、アルツハイマー病の初期段階の発見にも利用できるという。(2000年12月) 脳の活動をMRIで観察・比較する方法によって、記憶に関与する脳の部位が特定された。ある体験が記憶される時には、海馬傍回(かいばぼうかい)と右前頭葉の活発な活動が見られることが判明したのだ。この方法は、アルツハイマー病の初期段階の発見にも利用できるという。(2000年12月)

|

| 39. Red Sprites |

|

赤い頭と紫色の足を持つ、光る大ダコのような怪光や、青い光の筋を見た――こんな目撃談が、雷雲の上空を飛行中のパイロットによって長い間報告されてきた。この不思議な発光現象の謎に科学が迫る。(2000年2月) 赤い頭と紫色の足を持つ、光る大ダコのような怪光や、青い光の筋を見た――こんな目撃談が、雷雲の上空を飛行中のパイロットによって長い間報告されてきた。この不思議な発光現象の謎に科学が迫る。(2000年2月)

|

| 40. Navy Robots |

|

知覚情報に基づいて自分の行動を決定する自律型ロボットの研究が、米海軍の研究所で進められている。あらかじめプログラムされた通りに動く従来型とは異なり、生物の適者生存による遺伝的進化を応用し、環境に適応しながら学習・進化するこの21世紀の知能ロボットについてレポートする。(1999年11月) 知覚情報に基づいて自分の行動を決定する自律型ロボットの研究が、米海軍の研究所で進められている。あらかじめプログラムされた通りに動く従来型とは異なり、生物の適者生存による遺伝的進化を応用し、環境に適応しながら学習・進化するこの21世紀の知能ロボットについてレポートする。(1999年11月)

|

| 41. Biometric Security |

|

成長中のコンピューターのセキュリティー市場に、低価格のバイオメトリック・システムが登場した。ユーザーを顔、指紋、声によって確認するQボイス社のシステムは、『スタートレック』風のインターフェースも人気を呼んでいる。(1999年1月) 成長中のコンピューターのセキュリティー市場に、低価格のバイオメトリック・システムが登場した。ユーザーを顔、指紋、声によって確認するQボイス社のシステムは、『スタートレック』風のインターフェースも人気を呼んでいる。(1999年1月)

|

| 42. Dino Mountain |

|

究極のサファリ・パーク誕生! アメリカのサンディエゴ野生動物園では20体の実物大ロボットで、北米大陸を恐竜が支配していた時代を再現した。科学者とアーティストが最高の技術を投入して作りあげたコンピューター時代の恐竜とは?(1999年1月) 究極のサファリ・パーク誕生! アメリカのサンディエゴ野生動物園では20体の実物大ロボットで、北米大陸を恐竜が支配していた時代を再現した。科学者とアーティストが最高の技術を投入して作りあげたコンピューター時代の恐竜とは?(1999年1月)

|

| 43. Learning with Legos |

|

あのレゴで、実際に動く車やロボット、そして自動販売機まで作れてしまう? ブロックで作ったロボットをMIT共同開発のロボット工学のソフトで動かすことができる。レゴ・マインドストームは、親に嫌われがちなTVゲームや退屈な学習ソフトを超えた新しい教育ツールだ。 あのレゴで、実際に動く車やロボット、そして自動販売機まで作れてしまう? ブロックで作ったロボットをMIT共同開発のロボット工学のソフトで動かすことができる。レゴ・マインドストームは、親に嫌われがちなTVゲームや退屈な学習ソフトを超えた新しい教育ツールだ。

(1999年1月)

|

| 44. Interactive Anatomy CD-ROM |

|

人体の解剖学的構造を、分厚い教科書の代わりにパソコン画面で勉強できる医学生用のCD-ROMが開発された。解剖図に加え、クリックするだけでCTスキャンやMRIも見ることができ、学習効果が飛躍的に向上していると学生に好評だ。(2000年2月) 人体の解剖学的構造を、分厚い教科書の代わりにパソコン画面で勉強できる医学生用のCD-ROMが開発された。解剖図に加え、クリックするだけでCTスキャンやMRIも見ることができ、学習効果が飛躍的に向上していると学生に好評だ。(2000年2月)

|

| 45. Virtual Campus |

|

インターネットを使ったバーチャル大学が全米で急増している。授業はもとより、生協での買い物や進路相談までオンラインで可能、その上いつでもどこでも勉強できるため、働きながら学ぶにも最適だ。(2000年2月) インターネットを使ったバーチャル大学が全米で急増している。授業はもとより、生協での買い物や進路相談までオンラインで可能、その上いつでもどこでも勉強できるため、働きながら学ぶにも最適だ。(2000年2月)

|

| 46. Virtualized Reality |

|

あたかもカメラを自分で操作するように、視点を様々に変化させて3D動画を見られる新しい映像技術が開発された。この“バーチャライズド・リアリティー”と呼ばれる技術では、バスケットの試合を動き回る選手やボールの位置の視点からでも観戦することが可能になる。(2000年2月) あたかもカメラを自分で操作するように、視点を様々に変化させて3D動画を見られる新しい映像技術が開発された。この“バーチャライズド・リアリティー”と呼ばれる技術では、バスケットの試合を動き回る選手やボールの位置の視点からでも観戦することが可能になる。(2000年2月)

|